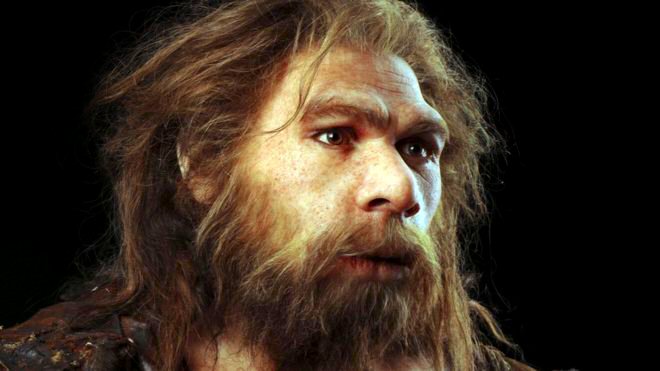

Gli ominidi, fin dalla loro comparsa, ebbero modo di conoscere il potere distruttivo del fuoco osservando gli incendi boschivi provocati dalle eruzione vulcaniche, ma prima dell’Homo ergaster nessuno ebbe mai il coraggio di avvicinarsi alle fiamme, o perlomeno nessuno di cui ci sia mai giunta testimonianza. Rarissimi ritrovamenti risalenti a 1,5 milioni di anni fa, che consistono in tracce di carbone vegetale, frammenti di pietra bruciati e sedimenti di argilla cotti dal calore, hanno portato alla nostra attenzione ciò che resta delle prime esperienze dell’uomo con il fuoco. Gli uomini vissuti in quell’epoca lontana quasi sicuramente non sapevano accendere un fuoco pertanto si ritiene che abbiano raccolto dei bastoni ardenti durante gli incendi naturali per portati all’interno dei propri rifugi. Sebbene gli incendi di origine naturale siano eventi rari è logico ipotizzare che nell’arco di migliaia di anni i contatti dell’uomo con il fuoco siano stati molti. Tuttavia la casualità e saltuarietà degli eventi hanno reso difficile la conoscenza e l’utilizzo di questa preziosa risorsa. La situazione mutò in seguito all’accensione del primo fuoco di origine artificiale, avvenuta verosimilmente in maniera casuale, probabilmente battendo un sasso contro un altro durante la fabbricazione di un utensile di pietra. Fu allora che l’uomo si accorse che le scintille a contatto con l’erba secca potevano provocare lo sviluppo di una piccola fiamma. Non potremo mai sapere dove e quando fu creata la prima fiamma, sappiamo però che la domesticazione del fuoco, ovvero la diffusione su vasta scala delle tecniche necessarie ad accendere una fiamma, avvenne non prima di 400.000 anni fa. Dal momento delle prime esperienze casuali offerte dalla natura e la diffusione del fuoco domestico passò quasi un milione di anni e ciò è un fatto emblematico che dimostra l’estrema lentezza con la quale sono avvenuti i progressi dell’uomo durante l’epoca preistorica.

Un gruppo di archeologi dell’università di Gerusalemme hanno scoperto nel sito di Benot Yàaqov, nella zona settentrionale di Israele, un gruppo di piccole selci annerite dal fuoco, disposte vicino a resti organici di legno di olivo, viti selvatiche e semi di orzo, tutti risalenti a 790.000 anni fa. Ci sono volute sette stagioni di scavi per ricostruire l’ambiente e per chiarire se quelle selci furono utilizzate per circoscrivere un fuoco acceso dell’uomo. Sono stati analizzati tutti i possibili indizi che avrebbero potuto far nascere il dubbio ma tutti gli elementi hanno confermato che quelli recuperati sono i resti del più antico focolare mai scoperto. Ad accendere il fuoco, secondo gli studiosi, fu l’Homo ergaster.

A partire da 400.000 mila anni fa l’utilizzo del fuoco si diffuse gradualmente fino a diventare di uso comune per tutti i gruppi umani. Uno dei siti più importanti associati alla domesticazione del fuoco si trova presso la grotta di Qesem, 12 km ad est di Tel-Aviv, dove esistono prove dell’uso regolare del fuoco datate ad un periodo compreso tra i 400.000 e i 200.000 anni fa. Queste prove comprendono grandi quantità di ossa bruciate e ciò dimostra che la macellazione e la disossazione delle prede avveniva vicino ai focolari.

La domesticazione del fuoco ebbe un impatto enorme sull’evoluzione della cultura umana poiché il suo calore riscaldava i rifugi e allontano i predatori, mentre la sua luce illuminava il buio della notte. L’utilizzo del fuoco influenzò anche l’evoluzione fisica della specie dato che la cottura degli alimenti ridusse il tempo e l’energia necessari alla masticazione e alla digestione. Da questo derivarono modificazioni biologiche sostanziali, come la riduzione delle dimensioni dell’intestino e variazioni alla confermazione della dentatura. Inoltre la cottura rese digeribili alcuni cibi che da crudi non possono essere consumati, come radici e tuberi, ampliando la gamma degli alimenti adatti alla dieta umana.

Grazie al fuoco le attività dell’uomo non dovevano cessare al calar della notte ma potevano proseguire durante le ore notturne. I fuochi accesi nelle buie notti della preistoria incrementarono pertanto la condivisione delle informazioni e delle emozioni favorendo lo sviluppo della socialità, del pensiero e dell’immaginazione.

Con la domesticazione del fuoco l’uomo esercitò per la prima volta un controllo sulla natura dando inizio ad un lungo percorso di evoluzione psichica che con il passare del tempo lo portò ad immaginare una dimensione sacra in cui l’essere umano ha una posizione privilegiata rispetto a tutte le altre forme di vita presenti in natura. Sebbene l’esordio della religione, delle cosmogonie e delle divinità antropomorfe erano ancora lontanissimi una delle pietre miliari sul percorso di sviluppo del pensiero religioso moderno era già stata posata.